花生白绢病( peanut sclerotium blight )异名花生菌核性基腐病,是世界花生产区普遍发生且危害严重的一种土传病害。在我国尤以长江流域和南方各花生产区发生较重,在安徽花生主产区被称为“花生癌症”。从成株期到成熟期危害一直危害,病菌一旦侵染很难防治和根除,给花生生产带来严重影响。发病后在进行防治,效果很差,因此从播种期采取综合措施才能有效防治。加之此病的登记成分有限,单一用药和用量用法不准,也成为此病难以防治的原因之一。所以,结合该病危害症状、病原生物学特性、病害发生规律等信息,整合目前主流的防治方法,编写一套综合防治对策供花生生产者参考。

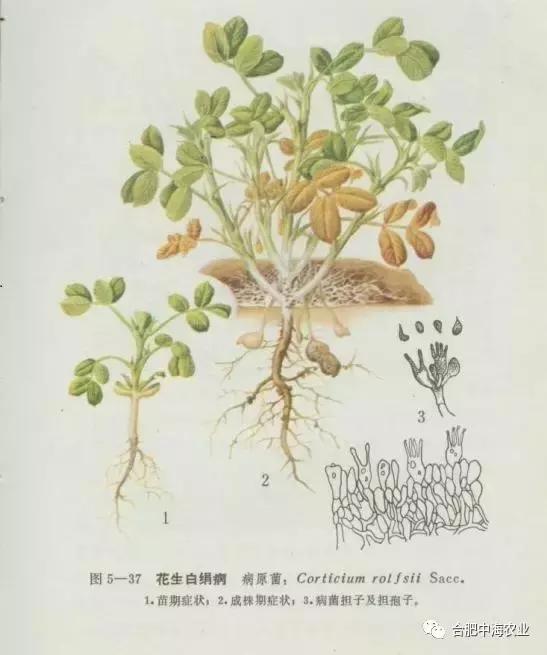

主要为害茎部、果柄及荚果。苗期各根部发病,茎基部变褐软腐,其上出现云纹状病斑,表面长出一层白色绢丝状的菌丝体。病斑环绕茎基部一圈后,幼苗逐渐萎黄枯死。

成株期发病,茎基部变褐,随后病部长出白色绢丝状菌丝,覆盖病部,并逐渐蔓延至植株中下部茎秆,在分枝间、植株间蔓延。土壤潮湿郁蔽时,病株周围土壤表面也布满一层白色菌丝体。

发病后期,菌丝体中形成很多暗褐色油菜籽状菌核。被害植株叶片变黄,边缘焦枯,最后枯萎。受害茎基部组织腐烂,皮层脱落,剩下纤维状组织。

受侵害果柄和荚果长出很多白色菌丝,呈湿腐状腐烂。

病原菌的生物学特性病原为齐整小核菌Sclerotiumrolfsii Sacc.,属半知菌亚门真菌。有性态为罗耳阿太菌Atheliarolfsii (Curzi)Tu.&Kimbrough.,属担子菌亚门真菌,自然条件下很少产生。(1)形态。病原菌可产生2种菌丝。生育期中产生的营养菌丝白色,有明显缔状连结菌丝;在产生菌核之前可产生较纤细的白色菌丝,细胞壁薄,有隔膜,无缔状联结,常3~12条平行排列成束。菌核球状,直径0.5~2.0mm。初为白色,以后变深褐色表面光滑,坚硬,大小如油菜籽。(2)特性。温度生长范围8~40℃,以31~32℃为最适,在42℃下虽不能生长,但48小时后还能保持其活力。温度下降至-10~-2℃时能杀死菌丝体及发芽的菌核,但不能杀死休眠中的成熟菌核。菌核在干燥土壤或干枯病株上存活时间较长,而在潮湿情况下,存活时间较短,在土壤深处菌核存活不超过一年。

病害侵染循环规律病菌以菌核或菌丝在土壤中或病残体上越冬,多分布在1~2cm的表土层中。在2.5cm以下的菌核发芽率明显减少,在土中7cm处几乎不发芽。翌年菌核萌发,产生菌丝,利用地表和浅表的植物残株和有机物质作为营养及传播桥梁,从植株根茎基部的表皮或伤口侵入,也可侵入子房柄或荚果。病菌在田间靠流水、雨水和昆虫传播蔓延。

气候是花生白绢病发生的重要因素,品种、连作和施肥栽培管理与病害流行也有密切关系。

在花生种植区重茬现象普遍,为白绢病连续生存和循环创造了有利条件,导致田间病菌总量和初发病源激增,发病逐年加重。多年连作,造成土壤养分单一,导致花生长势弱。

2.品种抗病力弱

目前主流栽培品种抗花生白绢病能力较弱,没有新的抗病品种的引入,叶色病害爆发的一个主要原因。

3.长期施用化肥

常年单一施用化学肥料,没有有机肥的增加,造成土壤有机质含量低,板结严重,土壤酸性加重,导致花生长势差,抗病力降低。

4.气候条件适宜

安徽花生产区每年成株期、开花期都处在雨水较多的月份,高温高湿的气候条件特别有利于白绢病菌生长(白绢病病菌萌发生长要求的最适温度为25-35℃、空气湿度为90%-100%、土壤含水量为40%-50%),在连作田菌核积累较多的情况下,极易导致白绢病大发生;雨后骤停以及久旱骤雨,也会严重发生。

5.密度增加长势过旺

近年来花生种植密度大幅度提高,导致田间阴蔽,植株下部通风、透光条件较差,在梅雨季节来临后,极易形成高温高湿的田间小气候。长势过旺,易倒伏,抗病力弱,也是引起白绢病爆发流行的重要原因。

6.土壤湿度过大

白绢病病菌喜好高湿环境,地势低凹、排水不畅的田块湿度较大,更有利于病害的发生和危害,发病较重。

1.农业防治:

2.土壤处理:在地表撒施杀菌剂消灭菌核,可用50%甲基硫菌灵、40%甲基立枯磷、40%菌核净、二氯异氰尿酸钠拌细土均匀撒施土表,以尽可能减少初侵染原。

3.种子处理:播种前用化学药剂处理花生种子,可用菌核净、多菌灵、灭菌唑、禾佑(100g拌种40-50斤花生种),减少因种子带菌引起的初侵染。

4.栽培管理:

5.药剂防治:氟酰胺、噻呋酰胺、氟吡菌酰胺(露娜森)、菌核净、啶酰菌胺、枯草芽孢杆菌、腐霉利、恶霉灵、异菌脲(扑海因)、嘧霉胺(施佳乐)甲基硫菌灵、苯菌灵、甲基立枯磷、萎锈灵、三唑酮、啶氧菌酯、拿敌稳、爱可、己唑醇、戊唑醇、咪鲜胺、咯菌腈、多菌灵、井冈霉素、嘧菌酯、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氰希菌酯、克菌丹(喜思安)、醚菌酯、胺苯吡菌酮、辛菌胺、啶菌恶唑、哈茨木霉菌、解淀粉芽孢杆菌、丙硫菌唑、氟环唑、氟嘧菌酯、氟唑菌苯胺、联苯吡菌胺。一般在发病前或发病初期(一般为花生结荚前期)开始用药,每隔7-10天喷1次,共喷3-4次,根据药剂特点混配使用或交替使用,水量充足(3-4桶/亩)喷淋浇灌茎基部能有效控制此病发生流行。

,版权声明:xxxxxxxxx;

工作时间:8:00-18:00

客服电话

电子邮件

扫码二维码

获取最新动态